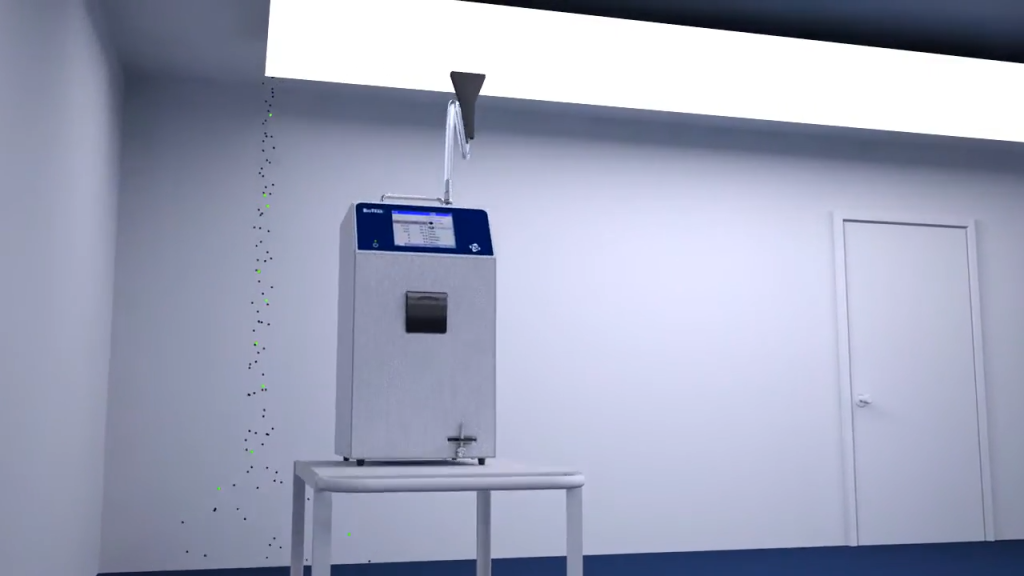

在實驗室環境中,空氣中懸浮微粒的濃度與粒徑分佈會直接影響分析精度與樣品品質。無論是用於無塵室、材料研究、製藥實驗,或光學與微電子的應用場景,選擇合適的微粒監測設備至關重要。目前常見的設備類型包括微粒子計數器(Particle Counter)與微粒子感測器(Particle Sensor)。本文將針對兩者在工作原理、精度、輸出方式、維護便利性與應用範圍等五大核心性能進行系統比較。

1. 工作原理比較:雷射 vs. 光學感應

| 項目 | 微粒子計數器 | 微粒子感測器 |

|---|---|---|

| 偵測方式 | 雷射光散射或光遮蔽 | LED 光散射或單角度光學感測 |

| 偵測原理說明 | 利用雷射光與粒子交互產生散射光,依光強與角度推估粒徑與數量 | 使用較低功率的LED光源與基本散射判讀方式,估算粒子濃度 |

| 適用粒徑範圍 | 最低可至 0.1μm | 通常為 0.3μm 或 0.5μm 起跳 |

評析:微粒子計數器提供更高靈敏度與準確度,適合精密實驗;微粒子感測器則適合用於趨勢觀察與長時間監測。

2. 偵測精度與數據輸出能力

| 項目 | 微粒子計數器 | 微粒子感測器 |

|---|---|---|

| 精度 | 高,可分辨多個粒徑級別(如 0.3、0.5、1.0μm 等) | 中等,通常提供 PM2.5、PM10 或總粒子濃度值 |

| 數據類型 | 精確粒子數與分佈 | 粒子濃度(質量或相對濃度指標) |

| 校準標準 | 符合 ISO 21501-4,具追溯性 | 多為內建校正,缺乏完整追溯能力 |

評析:計數器適用於法規驗證、流程控制、污染分析;感測器適用於監測變化趨勢與輔助管理。

3. 設備維護與操作便利性

| 項目 | 微粒子計數器 | 微粒子感測器 |

|---|---|---|

| 操作介面 | 需熟悉儀器設定與校正流程 | 操作簡單,即插即用 |

| 維護頻率 | 需定期校準與保養,並確保流量穩定 | 維護需求低,感測模組可替換 |

| 使用壽命 | 長(取決於光源與氣流機構壽命) | 中等(1~3 年視環境而定) |

評析:若追求操作便利與低維護成本,微粒子感測器為理想選擇;但在關鍵實驗操作中,計數器仍具無可取代的穩定性。

4. 系統整合與輸出介面

| 項目 | 微粒子計數器 | 微粒子感測器 |

|---|---|---|

| 通訊方式 | USB、RS232、乙太網、部分支援 Wi-Fi | Wi-Fi、RS485、電壓/電流輸出、警報輸出等 |

| 系統整合性 | 較依賴品牌專屬軟體平台 | 易與 IoT、自動控制系統結合 |

| 數據儲存與遠端監控 | 多數支援內建記憶與遠端記錄 | 多為即時輸出與雲端整合型設計 |

評析:感測器在系統整合彈性方面明顯佔優,特別適合導入於智慧實驗室或遠端管理架構。

5. 適用場景與成本效益

| 項目 | 微粒子計數器 | 微粒子感測器 |

|---|---|---|

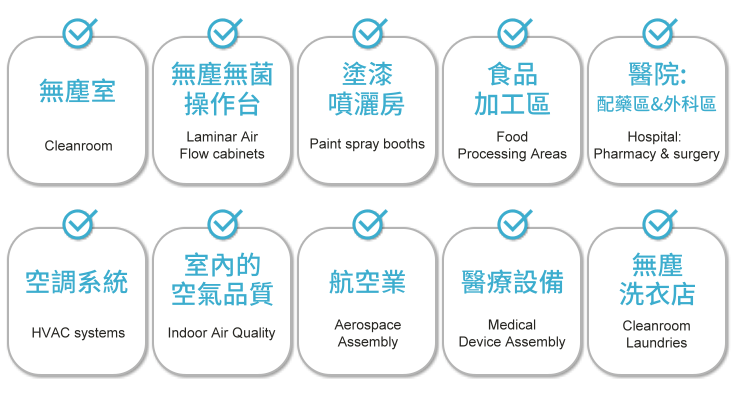

| 適用場景 | 無塵室驗證、實驗流程控制、污染源追蹤 | 空氣品質趨勢監測、空調系統效能分析、非關鍵區域監控 |

| 購置與使用成本 | 高(數千至數萬美元) | 中低(數百至數千美元) |

| 成本效益評估 | 高精度需求情境效益高 | 長期監控與大範圍佈點效益佳 |

評析:選擇應根據實驗室運作目標與潔淨需求層級做出區分,兩者可互補使用。

根據監控目的選擇合適技術,提升實驗效率

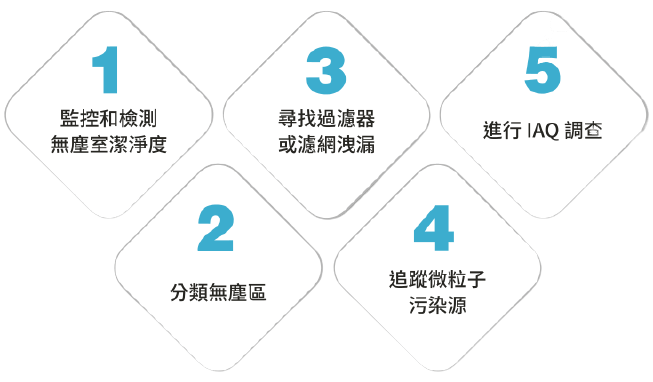

微粒子計數器與微粒子感測器各自擁有不同技術定位。若您的實驗室需要符合法規要求、具高精度可追溯數據的監控設備,計數器是唯一選擇;但若重點在於長時間趨勢掌握、設備整合與即時回饋,則可考慮微粒子感測器,如 AES-FP 系列,即可在成本與效能之間取得平衡。

對於重視穩定性與高效率實驗流程的團隊而言,兩者搭配運用將更能建立一套完善、反應快速的微粒監控系統。

延伸閱讀:

無塵室設備:5個步驟了解微粒子計數器與微粒子感測器的效益

微粒子計數器對微粒子感測器:實驗室內4個區別點解析

微粒子技術對比:計數器與感測器的工作原理與精確度比較